こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

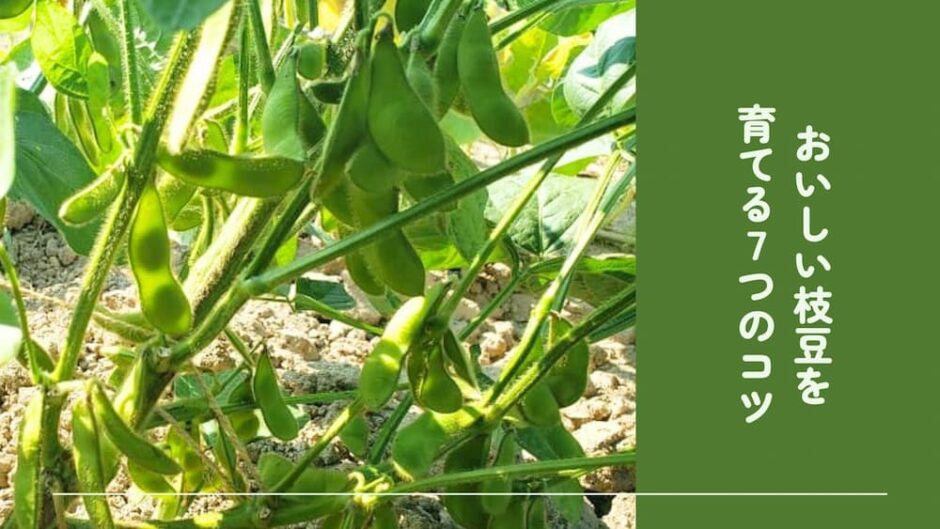

「家庭菜園で簡単にできる野菜を育てたい」という方には、枝豆をおすすめします。

枝豆は発芽率が高く、収穫量も多く見込めるため栽培しやすい野菜です。

この記事では、初心者の方向けに枝豆の栽培方法を写真付きで解説しています。

記事後半では、枝豆を美味しくする育て方のポイント7つや、枝豆の栄養と効果効能もご紹介しています。

「枝豆栽培で失敗したくない」という方は、育て方が分かりますのでぜひ参考にしてください。

【家庭菜園を畑で楽しめる「シェア畑」】

全国130ヶ所の農園から自分に合った畑を探せる「シェア畑」。

畑のプロによるサポートが付いているので、初めての方でも安心です。

農具は畑に完備されており、手ぶらで使えるのが嬉しい点です。

芋ほりや夏野菜づくりなど、子供から大人まで楽しめる機会がたくさんあります。

無料のオンライン説明会も実施しているので、ぜひ話を聞いてみてくださいね。

枝豆栽培に適した環境とは?栽培期間と収穫時期

枝豆の原産地は中国と言われていますが、日本でも平安時代頃から栽培されていました。

枝豆に適した環境は、日当たり良好で風通しの良い場所です。

寒さに弱く、20℃~30℃の比較的暖かい気候を好むので、種まきの時期には注意が必要です。

種まきは4月~5月、収穫時期は7月~9月が目安です。

家庭菜園で簡単にできる!美味しい枝豆の栽培方法

枝豆は家庭菜園で簡単に栽培できる野菜です。

そんな枝豆の育て方を写真付きで分かりやすく解説します。

【枝豆の栽培手順】

- 土をつくる

- 約30㎝の間隔をあけて種をまく

- 摘心をする

- 収穫する

それでは、見ていきましょう。

1.土をつくる

まずは、枝豆を植える土を作りましょう。

【土を作る手順】

日当たりの良い場所を選び、雑草と小石を取り除き、土を耕します。

種をまく2週間前に苦土石灰(100~150g/㎡)を撒き、1週間前にたい肥と肥料を土に混ぜます。

この時、石灰を肥料や元肥と同時に使用してしまうと化学反応が起こり、有毒なアンモニアガスが発生してしまうので、時期をずらす必要があります。

ただし、「有機石灰」や「もみ殻くん炭」などの石灰の種類によっては、肥料や元肥と同じタイミングで使用できます。

石灰の種類については、こちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

待たなくていい!すぐに使える石灰の種類、知っていますか?

待たなくていい!すぐに使える石灰の種類、知っていますか? 最後に畝を横幅70㎝・畝高5~10㎝に作り、穴あきマルチをかければ準備完了です。

土づくりに必要な道具

▽雑草削りに便利なクワ│Amazon

▽土耕し・畝づくりに必須のクワ│Amazon

▽土を掘り返しやすいスコップ│Amazon

▽保水・雑草防止のマルチシート│Amazon

2.約30㎝の間隔をあけて種をまく

約30㎝の穴あきマルチに種を撒いていきます。

指で2㎝ほどの穴をほり、1つの穴に2粒ずつ種をまきます。

または、ポットに種を植えて発芽後に、畑に植え替えてもOKです。

1つの穴に2つ以上の種をまくことで、種成長過程で競争し合い、丈夫な苗に育ちます。

種まき直後を避けて、水をやるのがポイント

種を撒いた直後に水やりをすると、温度が急激に変化したり種がふやけてカビが生える原因となります。

発芽率を高めるためにも、種まき直後は水やりを避けましょう。

プランター栽培を除き、畑に直播きする際は芽が出るまで水やりは不要です。

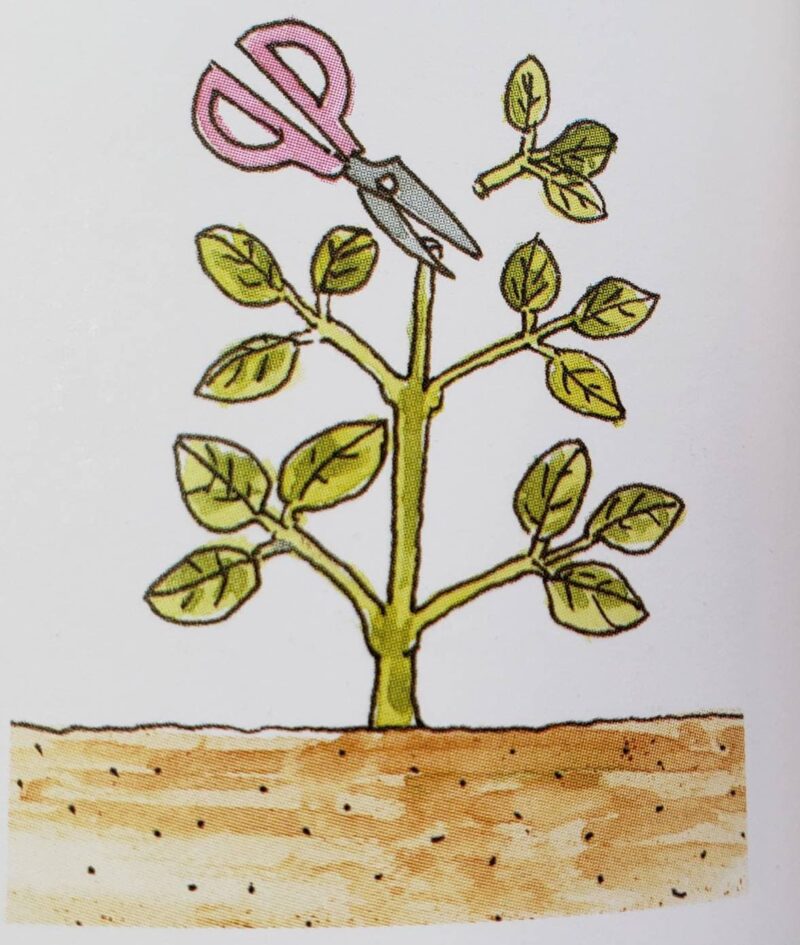

3.摘心をする

葉本が4~5枚ほどになったら先端を摘心します。

摘心をすることで、わき芽の成長を促し、実つきをよくする効果があります。

【摘心のやり方】

清潔なハサミを使用して、切り口から雑菌が入らないように注意してください。

4.収穫をする

全体の8割のサヤが膨らんだら、収穫時期です。

サヤの中で枝豆の粒がぱんぱんに膨らむ一歩手前が食べ頃です。

株全体を両手でしっかりと持ち、根っこから引き抜きます。

粒の膨らみにムラがあり収穫時期がばらばらな時は、ハサミで1つ1つ切ってもOKです。

収穫のタイミングが遅れると、豆が固くなってしまうので早めに収穫するようにしてください。

▽枝豆の実がならない時の対処法はこちらで解説しています。

〇〇するだけで豊作に!枝豆の実がならない時の原因と対処法

〇〇するだけで豊作に!枝豆の実がならない時の原因と対処法 枝豆の栄養と効果効能

枝豆は、良質なたんぱく質と脂質をたっぷり含む野菜です。

また、ビタミンB1、ビタミンC、葉酸、カリウム、カルシウム、鉄なども含みます。

このほか、枝豆に含まれる必須アミノ酸の「メチオニン」は、アルコールの分解を促し、肝臓や腎臓を守る作用があるため、ビールと枝豆は相性抜群です。

【枝豆の栄養素と効果効能まとめ】

- 良質なたんぱく質と脂質を多く含む

- ビタミンB1・C、葉酸、カリウム、カルシウム、鉄を含む

- メチオニンによるアルコール分解作用が期待できる

- レシチンによるコレステロール上昇抑制が期待できる

- サポニン、イソフラボンにより更年期症状の緩和が期待できる

- 葉酸による認知症予防が期待できる

枝豆は、エビが保有するタウリンと合わせれば動脈硬化予防に、ホウレンソウの葉酸と合わせれば認知症予防にも効果的です。

茹でてそのまま食べても美味しいですが、サラダやスープ、揚げ物などの幅広い料理にも活用できる魅力があります。

まとめ

この記事では、家庭菜園ではじめて枝豆を育てる方向けに、枝豆の栽培方法を写真付きでご紹介しています。

枝豆は発芽率が高いため、初心者の方でも家庭菜園で気軽に育てることが可能です。

ただし、苗を植える幅や肥料の与えすぎなど、栽培時に気を付けたい注意点もありますので、ぜひチェックしておきましょう。

また記事の後半では、枝豆を美味しく育てるポイントや、枝豆の栄養と効果効能なども解説しています。

栽培のポイントを知っておくだけで美味しい豆が作れますので、ぜひ参考にしてくださいね。

▽枝豆栽培におすすめのアイテム

▽枝豆の関連記事

初心者必見!枝豆の育て方で知っておきたい8つのポイント(失敗がぐっと減ります!)

初心者必見!枝豆の育て方で知っておきたい8つのポイント(失敗がぐっと減ります!)  葉が枯れる、発芽しない、花が咲かない…枝豆栽培の問題6つと対処法

葉が枯れる、発芽しない、花が咲かない…枝豆栽培の問題6つと対処法  マメ科と相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜もご紹介

マメ科と相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜もご紹介