「オクラ栽培は簡単」と言われますが、実際に育ててみると失敗が多く、難易度が高いように感じています。 苗が大きくならない、葉が黄色く変色して枯れてしまう、実が曲がるなどの問題に直面しました。 そこで今回は、オクラ栽培での失 ... ]]>

「オクラ栽培は簡単」と言われますが、実際に育ててみると失敗が多く、難易度が高いように感じています。 苗が大きくならない、葉が黄色く変色して枯れてしまう、実が曲がるなどの問題に直面しました。 そこで今回は、オクラ栽培での失 ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

「オクラ栽培は簡単」と言われますが、実際に育ててみると失敗が多く、難易度が高いように感じています。

苗が大きくならない、葉が黄色く変色して枯れてしまう、実が曲がるなどの問題に直面しました。

そこで今回は、オクラ栽培での失敗をもとに、原因と対策をまとめました。

同じようにオクラ栽培で悩む方の参考になれば嬉しいです。

オクラ栽培はむずかしい…!失敗7つの理由と対策ブログ

オクラ栽培はとっても繊細な作物です。

土の栄養を感じ取りやすく、天候や温度に左右されやすい特性があります。

今回は、オクラ栽培で経験した7つの失敗と、その原因と対策をご紹介します。

1.芽が出ない

2.大きくならない、伸びない

3.葉が落ちる、枯れる、黄色くなる

4.実が硬くなる

5.実が曲がる

6.オクラの花が咲かない

7.アブラムシやアリなどの虫がつく

それでは順に見ていきましょう。

失敗1.芽が出ない

オクラの種をまいたのですが、芽がでませんでした…

オクラの種が発芽しない理由は、

- 発芽の適温ではなかった

- 浅く種をまいてしまった

- 種が乾燥していた

- 1粒だけで種をまいた

- 種の寿命が切れていた

などが考えられます。

オクラの発芽適温は25~30度。さらに15度を下回ると生育が悪くなります。

オクラの種は光を嫌う「嫌光性種子」の特徴があり、浅く撒くと発芽率が落ちる原因となります。

また、オクラの種は1粒でまくよりも2~3粒ずつまくことで、他の種と競争しながら強く成長しようとする性質があります。

オクラの種の発芽率を上げるには一晩水に浸けておく

オクラの種はとても固いです。

給水を促して発芽率を高めるには、種を水に一晩つける方法がおすすめです。

種が柔らかくなり、しっかり給水されるので、発芽しやすくなります。

オクラは2~3本植えがおすすめ

オクラの種を一か所に2~3粒ずつまくと、他の苗と競争するため強い苗に育ちます。

また、1本植えは栄養が集中するため茎も葉も大きくなり、最終的に実が太く固くなりがちです。

一方で2~3本植えは、栄養が分散されて柔らかくて美味しい実を収穫できるようになります。

さらに、オクラの苗は風で倒れやすい傾向がありますが、複数植えをすることで風の影響を受けづらいというメリットもあります。

失敗2.大きくならない、伸びない

オクラの種が発芽したものの、その後の育ちが悪く、大きくなりません…

オクラの苗が大きくならない理由には、以下の3つが挙げられます。

- 気温が15度を下回る

- 肥料が少ない

- 根を傷つけた

オクラの原産地は熱帯のアフリカなので、寒さにとても弱いのが特徴です。

特に15度を下回る気温にさらされると、苗の成長が止まってしまいます。

ホームセンターで苗が出ているからといって、植え付け時期とは限らないので注意してください。

また、オクラの根はまっすぐに伸びる「直根性」のため、移植にも向いていません。

ポットから植え替える場合は、根を崩さないことが重要です。

弱っている苗には即効性のある液肥タイプがおすすめ

弱っている苗には、即効性がある液肥タイプの肥料がおすすめです。

なかでも、土壌中の微生物のバランスを整えてくれる「HB-101」は農家さんも使用する定番人気の液肥です。

杉や松、ヒノキなどの天然の植物から作られているため、地球環境にも優しいのも魅力です。

失敗3.葉が落ちる、枯れる

オクラの葉が黄色に変色し、枯れて落ちてしまいました…

オクラの葉が枯れる原因は、

- 早植えで、低温にさらされて枯れる

- 根から水分を吸い上げられない

- 肥料に当たり肥料焼けで枯れる

- 病気やカビに感染している

などが挙げられます。

ポットから植える際、根が少なすぎると十分に水を吸い上げることができず、葉が枯れてしまいます。

また、未熟な肥料に根があたり、肥料焼けをして根が傷んでいるケースも考えられます。

葉に斑点模様があらわれていたら、すす病、輪紋病、褐斑病、葉枯細菌病、うどんこ病などの病気を疑います。

その場合は他の野菜や苗に感染する前に、葉を取り除いたり薬剤散布をしたりと、早めの対策が求められます。

失敗4.実が硬くなる

茹でても食べられないほど、硬い実ができてしまいました…

オクラを一本立ちにして育てると、栄養が集中するため実が大きくなりすぎて、硬くなります。

こちらの記事でもご紹介しましたが、3本植えにして栄養を分散させ、柔らかい実を付けるのがポイントです。

また、日に日に伸びるオクラの実は、収穫日をすぎるとどんどん硬くなります。

オクラは開花してから約1週間で収穫を迎えます。

品種にもよりますが約10cmで食べ頃です。15cmを過ぎると硬くなる傾向があるので、注意が必要です。

失敗5.実が曲がる

オクラの実が曲がっているのが見られました…

オクラが曲がる現象は、生育でストレスがかかった時にあられます。

- 低温障害

- 日照不足

- 肥料過多

- 肥料不足

低い気温にさらされたり、雨続きで日照が不足したとき、肥料のバランスが崩れたりするとおきやすいです。

オクラの実が曲がるものを「奇形果」または「曲がり果」と呼びます。

病気による症状ではないため、栽培環境を見直すことで改善が可能です。

失敗6.オクラの花が咲かない

オクラの花が咲きません…

オクラは肥料の加減が難しい野菜です。

栄養を吸収する能力が高いため、肥料が多いと葉や茎ばかりが旺盛になる「樹ボケ」になりがちです。

樹ボケでは、栄養豊富なので子孫を残す優先度が下がり、花や実を付けようとしません。

肥料が多いと感じたら、水やりで土壌の肥料濃度を薄めたり、目で見える肥料を取り除いたりすると良いです。

ただし、肥料が少なすぎると、これまでお話した通り生育が悪くなってしまうので、バランスの見極めが重要です。

失敗7.アブラムシやアリなどの虫がつく

オクラの葉に虫がびっしり。昨日まで元気だったのにどうしたのだろう…

オクラは害虫の被害に遭いやすい野菜です。

- アブラムシ

- ヨトウムシ

- カメムシ

- ハモグリバエ

- タバコが

オクラはこれらの害虫に狙われやすく、葉を枯らされたり、実を食害されたりします。

対策としては、虫を発生させないために除草をし、薬剤散布や捕殺などを行います。

無視が苦手な太陽光で反射してキラキラと光る「シルバーマルチ」の活用もおすすめです。

アブラムシとアリはペアを組む害虫

上のタイトル下の写真は、オクラの葉がアブラムシに狙われ、さらにアブラムシの生存を助けるアリも寄ってきた写真です。

アブラムシとアリは仲が良く、アブラムシが運ぶ甘い汁をアリが受け取る代わりに、

アリはアブラムシを他の天敵から守るというチームワークを発揮します。

たとえば、アブラムシを食べてくれる「ナナホシテントウ」は畑にとって益虫(良い利益をもたらす虫)です。

しかしアリが、ナナホシテントウを攻撃して追い払うため、アブラムシ&アリのコンビは強いのです。

まとめ

この記事では、オクラ栽培の失敗と対策をまとめました。

「オクラ栽培の難易度は低い」とよく聞きますが、実際に育ててみると失敗ばかりで難易度が高く感じました。

オクラはとても繊細な作物で、肥料を与えすぎても少なすぎても悪影響が出やすいです。

また、原産地は熱帯のアフリカのため、低すぎる気温を苦手とします。

オクラを育てるときは、肥料・気温には十分に注意が必要なことが分かりました。

この記事を通して、オクラ栽培で悩んでいる方の解決策が見つかることを願っています。

▽こちらもおすすめ

マメ科と相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜もご紹介

マメ科と相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜もご紹介  初心者必見!枝豆の育て方で知っておきたい8つのポイント(失敗がぐっと減ります!) ]]>

初心者必見!枝豆の育て方で知っておきたい8つのポイント(失敗がぐっと減ります!) ]]> この記事では、野菜づくりに役立つ用語を5つご紹介します。 意外と知っていそうで知らない言葉に出会えるかもしれません。 いくつ知っているか、ぜひチェックしてみてくださいね。 野菜づくりに役立つ用語 no.11~15 野菜づ ... ]]>

この記事では、野菜づくりに役立つ用語を5つご紹介します。 意外と知っていそうで知らない言葉に出会えるかもしれません。 いくつ知っているか、ぜひチェックしてみてくださいね。 野菜づくりに役立つ用語 no.11~15 野菜づ ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

この記事では、野菜づくりに役立つ用語を5つご紹介します。

意外と知っていそうで知らない言葉に出会えるかもしれません。

いくつ知っているか、ぜひチェックしてみてくださいね。

野菜づくりに役立つ用語 no.11~15

野菜づくりに役立つ用語、第三回目です。

それでは、見ていきましょう。

前回までの用語は、記事最後にご紹介しています。あわせてご覧ください。

11.お礼肥え(おれいごえ)

花や果実が実り、収穫をした後にあたえる肥料を「お礼肥え」といいます。

花や実を付けるには多くのエネルギーを消費するため、感謝の気持ちを込めて肥料を施します。

しかし、種類にもよりますが、一般的に花や実がつく前に肥料を与えすぎると、

葉や蔓ばかりが成長して実がならない「蔓ボケ(つるぼけ)」の現象が起きやすいので、追肥のタイミングには注意が必要です。

12.温度較差(おんどかくさ)

昼と夜の温度の差を「温度較差(おんどかくさ)」といいます。

「較差」とは、気象における差異をあらわす時に使われる漢字です。

格付けの違いをあらわす「格差」とは字が異なる点に注意です。

植物にとって心地が良い「温度較差」とは、昼夜の差が10度ほどの気温です。

夜の気温が高すぎると、呼吸による消耗が激しくなり、悪影響につながることが考えられます。

13.一番花(いちばんか・いちばんばな)

ひとつの株のうち、最初に咲く花または花房のことを「一番花」と表現します。

一番花の次は、二番花、三番花、四番花…と続きます。

ピーマンやナスは、一番花を目印に選定を行います。

トマトは、一番花の咲く頃が植え付けのタイミングです。

一番花はあらゆる場面で重要なサインになりますので、観察しておきましょう。

14.腰水(こしみず)

「腰水(こしみず)」とは、植物を植え付けた鉢やプランターを水を張った容器に浸して鉢底から給水することを指します。

腰水をする目的は、

- 長期の不在時で水やりができないとき

- 小さい株は乾燥に弱く、水切れをすると枯れてしまうとき

- 表面からの水やりで植物にダメージを与えてしまうとき

などがあります。

腰水は便利な給水方法に思えますが、水が苦手な植物も多いため、行う前に確認が必要です。

15.エスレル

「エスレル」とは、成長調整剤(発育をコントロールする薬剤)の一種です。

エスレルの効果は、開花の促進、花数の増加、熟期の促進などが期待できます。

なし、柿、はっさく、みかん、ぶどう、ももなどの果物から、

トマト、トウモロコシ、かぼちゃなどの野菜にも使用されます。

農薬の量や使用対象は、基準を守らないと違法になるため、仕様書をよく読むようにしましょう。

まとめ

今回は、こちらの5つの用語をご紹介しました。

- お礼肥え

- 温度較差

- 一番花

- 腰水

- エスレル

聞いたことがある、または意味を知っていたという用語はいくつあったでしょうか。

ひとつでも役立つ用語に出会うことができれば、嬉しい限りです。

これからも用語集を更新していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

▽前回までの用語はこちらで解説しています!

知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.1~5

知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.1~5  知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.6~10 ]]>

知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.6~10 ]]> 家庭菜園で人気のトウモロコシはさまざまな品種があり、何を育てるべきか悩みますよね。 そこで今回は、育てやすいトウモロコシのおすすめ品種を特徴別にまとめました。 記事後半では、白・紫・赤などの珍しい色のトウモロコシの品種も ... ]]>

家庭菜園で人気のトウモロコシはさまざまな品種があり、何を育てるべきか悩みますよね。 そこで今回は、育てやすいトウモロコシのおすすめ品種を特徴別にまとめました。 記事後半では、白・紫・赤などの珍しい色のトウモロコシの品種も ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

家庭菜園で人気のトウモロコシはさまざまな品種があり、何を育てるべきか悩みますよね。

そこで今回は、育てやすいトウモロコシのおすすめ品種を特徴別にまとめました。

記事後半では、白・紫・赤などの珍しい色のトウモロコシの品種も一覧でご紹介しています。

自分に合ったトウモロコシの品種が分かりますので、ぜひ参考にしてください。

育てやすい!トウモロコシのおすすめ品種7選

トウモロコシには様々な品種があり、どの品種を育てるべきか悩みますよね。

品種によって、甘さ・香り・粒の大きさ・色などの特徴が大きく異なります。

そこでここでは、育てやすいトウモロコシの品種を7つの特徴に分けてご紹介します。

【トウモロコシのおすすめ品種7選】

- 遅まきできる「おひさまコーン88」

- 寒さに強い「キャンベラ90EX」

- 美味しさで選ぶなら「味来(みらい)」

- 丈夫で倒れにくい「ゴールドラッシュ」

- 粒が大きいビッグサイズ「おおもの83」

- 背が低いので収穫しやすい「ランチャー82」

- 生で食べられるトウモロコシ3選

それでは順に見ていきましょう。

1.遅まきできる「おひさまコーン88」

時期をずらして遅まきができる「おひさまコーン88」。

中間地・暖地の抑制栽培では、7月~8月中旬までの種まきが可能で、10月頃に実を収穫できます。

ただ、寒冷地の遅まきはできず、種まき時期は5月~6月上旬までとなるので注意が必要です。

おひさまコーン88は、熟期が86日以上の中性品種で、味は糖度が高く粒が柔らかいのが特徴です。

長期にわたり栽培したい方や、遅まきで遅い時期に収穫をしたい時におすすめの品種です。

2.寒さに強い「キャンベラ90EX」

一足早くに種まきをするなら、寒さに強い「キャンベラ90EX」もおすすめです。

中間地・暖地は、3月の早い期間に種まきが可能です。

熟期は中生で、中間地のマルチ栽培では種まき後90日ほどで収穫ができます。

栽培期間は「おひさまコーン88」と似ていますが、実の食感が異なるのがポイント。

キャンベラ90EXは皮が厚めなので「焼きトウモロコシ」などの食べ方に向いているのが特徴です。

3.美味しさで選ぶなら「味来(みらい)」

ミラクルスイートコーンと呼ばれる、甘くて粒が柔らかい人気の品種「味来(みらい)」。

糖度は12度以上と高めで、生で食べられるほどの柔らかさです。

茹でればいっそう甘味やジューシーさを感じられ、各地の産直では毎年人気を誇る品種です。

「味来」には、超密植栽培が可能な「味来7000」のほか、「14」「風神138」「ホワイト」などのいくつかの改良型があります。

実際に育ててみましたが、甘さだけでなく香りやみずみずしさのバランスが良く、とても美味しかったです!

4.丈夫で倒れにくい「ゴールドラッシュ」

トウモロコシは、背丈が伸びるため強風の影響を受けやすい野菜です。

そこで風の強い地域では、根の張りが強い「ゴールドラッシュ」という品種がおすすめです。

苗は太く丈夫に育つため、多少の風では倒れにくいのが特徴です。

ゴールドラッシュは糖度が18度前後と、他の品種よりも甘く皮が薄いので、生でも美味しく食べられます。

5.粒が大きいビッグサイズ「おおもの83」

ビッグサイズのトウモロコシを目指すなら、「おおもの83」がおすすめです。

皮付き穂の重さは500gを超えるものもあり、収穫のし甲斐があります。

「おおもの83」は、初代の品種「おおもの」が苦手としていた低温環境での栽培が可能になり、改良されて育てやすくなっています。

北海道や北東北の地域での栽培が人気で、幅広い地域に適応しているのも魅力です。

6.背丈が低いので収穫しやすい「ランチャー82」

トウモロコシの草丈の大きい品種で2mを超えることがあるなか、

「ランチャー82」は草丈1.6mとコンパクトに成長するのが特徴です。

背が低いぶん倒れにくく、収穫もしやすいというメリットがあります。

粒が大きいため実の水分が逃げにくいことから、スーパーなどの店頭に並びやすい品種です。

7.生で食べられるトウモロコシの品種3つ

生で食べられるトウモロコシの代表的な品種は、こちらの3つです。

・味来(みらい)

・ゴールドラッシュ

・ピュアホワイト

味来とゴールドラッシュはすでに記事内でご紹介しており、

糖度が高くて粒が柔らかいため、生で食べる品種として人気が高いです。

「ピュアホワイト」も同様に、皮がやわらかくて甘味が強いので生でも食べられます。

▽ピュアホワイト

生で食べられるトウモロコシは、サラダや冷製スープにするほか、茹でるとより甘味を感じられて口当たりも良くなるため、火を通した食べ方もおすすめです。

【色別】珍しいカラーのトウモロコシのおすすめ品種

バイカラーのトウモロコシも近年人気が高まっています。

しかし見た目はおしゃれでも、「想像と味が違っていた…」というケースも多いため、

いくつかおすすめの品種をご紹介しますので、まずは育てる前に食べてみることをおすすめします。

この記事を通して、お気に入りのトウモロコシの品種が見つかることを願っています!

1.バイカラーのおすすめ品種

トウモロコシの黄色と白の品種をかけ合わせて作られた「バイカラー種」。

一般的に、黄色3に対して白1の割合で色がつくられている品種が多いです。

バイカラーの品種には以下が挙げられ、数はとても多いです。

・歩味(あゆみ)

・ドルチェドリーム

・カクテル

・ハニーバンダム

・ピーターコーン

・甘々娘(かんかんむすめ)

・ゆめのコーン

・アンサンブル

・ウッディコーン

気になる品種をクリックして、詳細を確認してみてくださいね。

▽歩味(あゆみ)

▽ドルチェドリーム

2.白色のトウモロコシのおすすめ品種

トウモロコシの実がすべて白い品種を「白粒種(はくりゅうしゅ)」と呼びます。

黄色の「黄粒種」、黄色と白の「バイカラー種」に続いて、「白粒種」は比較的新しく開発された種類です。

白いトウモロコシは生で食べられる品種が多く、糖度が高くて皮がうすくて柔らかいという特徴があります。

しかし一方で、鮮度が落ちやすいためにスーパーなどの店頭にあまり出回りません。

そんな珍しい白色トウモロコシの代表的な品種は、こちらです。

・ピュアホワイト

・ホワイトショコラ

・白くまコーン

・雪の妖精

・もきっこ

▽ピュアホワイト

▽雪の妖精

3.紫色・赤色のトウモロコシのおすすめ品種

粒が紫色や赤色をしており、もっちりとした歯ごたえが特徴的な「紫トウモロコシ」。

紫色・赤色の成分には、抗酸化作用のあるアントシアニンが豊富に含まれています。

黄色や白色のトウモロコシと比べると、甘みやみずみずしさは少ないですが、

食べ応えのある食感と旨味のバランスが特徴的です。

そんな少々珍しい紫色・赤色のトウモロコシの品種は、数が少ない貴重な存在です。

・もちもち太郎パープル

・大和ルージュ

▽もちもち太郎パープル

▽大和ルージュ

炊き込みご飯に入れて色付けをしたり、スープやスイーツに入れれば鮮やかな色を楽しめます。

栽培時は、根の張が良いために倒れにくいですが、草丈は他の品種よりも高くなる点に注意が必要です。

まとめ

この記事では、育てやすいトウモロコシの品種と色別のおすすめ品種をご紹介しました。

トウモロコシの歴史は深く、現在では様々な品種が改良されて生まれています。

甘さを追求した品種、色を重視した品種、大きさや食感まで様々な特徴から選ぶことが可能です。

また、トウモロコシを栽培する場合でも、遅まきできるものや背丈が低く収穫しやすい品種などもあります。

この記事を通して、栽培したい品種が見つかることを心より願っています。

▽こちらもおすすめ

トウモロコシと相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜も

トウモロコシと相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜も  大きくならない・雌花が咲かない…トウモロコシ栽培の7つの失敗談をブログで紹介 ]]>

大きくならない・雌花が咲かない…トウモロコシ栽培の7つの失敗談をブログで紹介 ]]> 野菜づくりで役立つ用語をご紹介するシーリーズ第二弾! 前回に引き続き野菜づくりの専門用語で知っておきたい言葉をピックアップしました。 いくつ知っているか確認してみてくださいね。 知って得する!野菜づくりで役立つ用語 no ... ]]>

野菜づくりで役立つ用語をご紹介するシーリーズ第二弾! 前回に引き続き野菜づくりの専門用語で知っておきたい言葉をピックアップしました。 いくつ知っているか確認してみてくださいね。 知って得する!野菜づくりで役立つ用語 no ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

野菜づくりで役立つ用語をご紹介するシーリーズ第二弾!

前回に引き続き野菜づくりの専門用語で知っておきたい言葉をピックアップしました。

いくつ知っているか確認してみてくださいね。

知って得する!野菜づくりで役立つ用語 no.6~10

野菜づくりで役立つ用語をご紹介します。

それでは、見ていきましょう。

前回までの用語は、記事最後の「関連記事」にてご紹介しています。

用語6.内張りカーテン

夜間の冷え込みを極力抑えるため、温室やハウスなどでは「内張りカーテン」を使用します。

ハウスの内部にカーテン式のポリエチレンフィルム等を張り、熱を逃がさない効果を発揮します。

近年では、内張りカーテンを二重張りにする方法も増えてきているそうです。

用語7.ウォータースペース

植木鉢やプランターで使われる言葉。

鉢の表面から指の関節一つ分ほどの空間を「ウォータースペース」と呼びます。

植木鉢の植物に水やりををする際、ウォータースペースを空けることで、土が流れ落ちてしまうのを防ぐ役割があります。

水を自然に染みこませるためにも、この空間は必要になります。

用語8.栄養繁殖(えいようはんしょく)

種で増やす方法とは異なる点に注意です。

栄養繁殖とは、挿し木・接ぎ木・取り木・株分け・組織培養などで繁殖させる方法を指します。

ちなみに挿し木と取り木は「枝」を、株分けは「株」を分けて育てる方法です。

接ぎ木は「穂木」と「台木」をつなぎ合せて育てる方法。

組織培養は多細胞生物の「組織片」を増やす繁殖方法です。

用語9.裏作(うらさく)

メインの野菜を収穫後、次の作付けまでの期間を利用して他の作物を栽培することを「裏作」といいます。

裏作と一緒に使われる言葉は「表作(おもてさく)」です。

たとえば、主要で育てるイネ(表作)を栽培後、空いた期間に小麦(裏作)を育てます。

一年に二種類の作物を連続して育てるこの方法を「二毛作(にもうさく)」と呼びます。

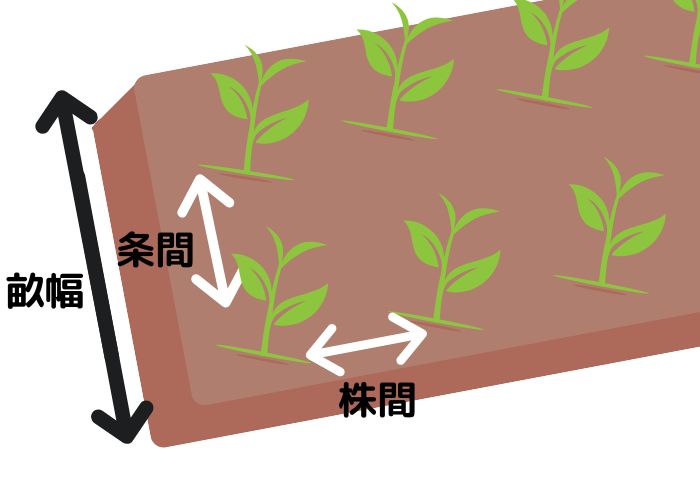

用語10.畝幅・株間・条間

畝のサイズをあらわす用語です。

畝幅(うねはば)、株間(かぶま)、条間(じょうかん)と読みます。

畝幅は畝の横幅、条間は苗の列と列の間、株間は苗と苗の間の長さを指します。

肥料の分量を計算する際に、頻繁に使われる用語なので覚えておくと役立ちます。

まとめ

今回ご紹介した用語は、使う場面が限られる言葉が多いです。

たとえば、「ウォータースペース」はプランター栽培、「内張りカーテン」はハウス栽培でのみ使われます。

限定的な用語に思えますが、言葉の意味を知ると、幅広い育て方に活用できる大事な知識でもあります。

ご紹介した用語が少しでも参考になれば嬉しいです。

▽野菜づくりの用語集

知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.1~5 ]]>

知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.1~5 ]]> 野菜づくりの本を読むと、聞きなれない専門用語が頻繁に見られます。 今回は、知っておくと役立つ用語を5つピックアップしました。 栽培知識を深めることにも役立ちますので、ぜひ参考にしてください。 知っておきたい!野菜づくりで ... ]]>

野菜づくりの本を読むと、聞きなれない専門用語が頻繁に見られます。 今回は、知っておくと役立つ用語を5つピックアップしました。 栽培知識を深めることにも役立ちますので、ぜひ参考にしてください。 知っておきたい!野菜づくりで ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

野菜づくりの本を読むと、聞きなれない専門用語が頻繁に見られます。

今回は、知っておくと役立つ用語を5つピックアップしました。

栽培知識を深めることにも役立ちますので、ぜひ参考にしてください。

知っておきたい!野菜づくりで役立つ用語 no.1~5

「専門用語が分からない」

「理屈は分かるが用語は知らない」

そんな言葉をいくつかピックアップをしてご紹介します。

新しい言葉に出会えたり、栽培知識を深めるヒントになれば嬉しいです。

それでは、見ていきましょう。

用語1.「石ナス」

ナスの実を手で触ると、まるで石のようにカチカチに固いものがあります。

これを「石ナス」といいます。

石ナスができる原因は、低温により受粉不良がおき、大きくならずに石のような固さになるためです。

収穫期の後半にあらわれやすく、食べられますが味は劣ります。

ホルモン剤を活用することで、受粉の成功率が高まる。

用語2.「忌地(いやち)」

同じ場所で同じ種類の栽培を続けた場合、その野菜の収穫量は減少していきます。

この現象を「忌地(いやち)」といい、連作障害とも言い換えられます。

同じ土地で連作をすると、土中栄養分のバランスが崩れたり、微生物が偏ったり、有害成分が悪影響を及ぼすなどの症状があらわれます。

用語3.「ウイルス病」

ウイルスとは一種の病原体で、病害の種類や症状はさまざまあります。

アブラムシなどの害虫、カビなどによって伝染するため、見つけ次第はやめの対処が必要です。

代表的なウイルス病には、

- きゅうりモザイクウイルス(CMV)

- タバコモザイクウイルス(ToMV)

などがあります。

用語4.「ウイルスフリー」

挿し木、接ぎ木、球根などで増やす植物は、一度ウイルス病になると病気を取り除けません。

たとえば、いちご、サツマイモ、ジャガイモ、ユリ、チューリップなどです。

しかし成長点を培養すると、ウイルスに侵されていない株が見られるため、これを「無病苗」として増殖します。

家庭菜園で毎年同じ苗を使いまわしているとウイルスにかかることがあるため、ウイルスフリーの「無病苗」を購入することをおすすめします。

用語5.「雨前散布(うぜんさんぷ)」

「雨前散布(うぜんさんぷ)」とは、天候を見て雨の前に殺菌剤の散布を行うことを意味します。

病原菌は、雨水を得ると活動を活発になり、組織内への侵入をはじめます。

したがって、雨の後に殺菌剤を散布しても殺菌効果は極めて低いです。

雨が降る前に散布することは、病害防除の基本の考え方です。

まとめ

用語とその意味をご存じでしたでしょうか。

これからも様々な畑づくりにまつわる言葉をご紹介していきます。

専門用語は難しそうにも思えますが、言葉を知り意味を理解すると、実際の畑づくりで役立てられます。

ぜひ一緒に覚えていきましょう。

知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.6~10

知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.6~10  知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.11~15 ]]>

知っていますか?野菜づくりに役立つ用語 no.11~15 ]]> ピーマンは「土を選ばない育てやすい野菜」と言われ、家庭菜園で人気があります。 しかし実際に栽培してみると、実が大きくならない、葉が落ちる、花が咲かないなどの様々な失敗を経験しました。 そこで今回は、自分の失敗談を写真付き ... ]]>

ピーマンは「土を選ばない育てやすい野菜」と言われ、家庭菜園で人気があります。 しかし実際に栽培してみると、実が大きくならない、葉が落ちる、花が咲かないなどの様々な失敗を経験しました。 そこで今回は、自分の失敗談を写真付き ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

ピーマンは「土を選ばない育てやすい野菜」と言われ、家庭菜園で人気があります。

しかし実際に栽培してみると、実が大きくならない、葉が落ちる、花が咲かないなどの様々な失敗を経験しました。

そこで今回は、自分の失敗談を写真付きでまとめ、失敗の原因と対策を解説していきます。

この記事が同じ悩みを持つ方の参考になれば嬉しいです。

ピーマン栽培はむずかしい…?!失敗談6つをブログで紹介

「ピーマン栽培は簡単」だと聞いていたものの、実際に育ててみると失敗が続きました。

そこで、せっかくなので失敗の原因と対策をブログにまとめてみました。

この記事でご紹介するピーマンの失敗は、以下の6つです。

1.苗が小さい・育たない

2.葉が落ちる・枯れる

3.葉に虫がつく

4.花が咲かない

5.花が落ちる

6.実がすぐ落ちる・実が大きくならない

それでは順に見ていきましょう。

ピーマン栽培の失敗談1.苗が小さい・育たない

ピーマンの苗を定植してから1週間が経過した頃。

ピーマンの苗は成長するどころか、写真のように小さく、育たない症状が見られました。

反省点はいくつも挙げられ、

- 植える時期が早すぎた

- 水分が不足していた

- 土壌の肥料が足りない

などが考えられます。

植える時期が早すぎると、夜間の寒さや日照不足の影響を受けてしまいます。

また、土づくりの段階で肥料が不足していため、痩せた土地であったことも原因でした。

ピーマンの土づくりで必要な肥料の量

ピーマンの定植前におこなう「土づくり」では、土の栄養を豊富にしておくことが大事です。

しかし肥料は、多すぎても少なすぎても悪影響がでるので、注意が必要です。

定植前の土づくりで必要な肥料の目安は、こちらです。

- 1㎡あたり3㎏

- 10㎡あたり30㎏

- 100㎡あたり300㎏

肥料を土に混ぜるタイミングは、前年秋から定植1カ月前までに行うのがベストです。

ピーマン栽培の失敗談2.葉が落ちる・枯れる

つぼみが付く頃、突然ピーマンの葉が黄色に変色してしまいました。

原因は、初期の栄養不足です。

くわしい症状と原因は、以下の通りです。

- 葉先だけが黄色に変色⇒マグネシウムが不足

- 葉が黒と黄色に変色⇒マグネシウムが多すぎる

- 葉が全体的に黄色い⇒窒素不足と排水の悪さ

上の写真は、全体が黄色に変色しているので、窒素不足であることが分かります。

排水する道を作り水はけを良くしたり、窒素成分を追肥するなどの対策が必要です。

ピーマンの葉にあらわれる病気の種類

ピーマンの葉が変色するのは、栄養不足の時だけでありません。

病気やカビに感染したときにも、さまざまな症状が現れます。

・黒褐色の斑点が生じる→斑点病

・褐色~黒色の斑点が現れる→黒枯病

・白と黒のカビが生える→菌核病

・白い粉が生える→うどんこ病

害虫や天候、水はけなどの外的要因により、病気にかかることもあります。

マルチシートを活用して泥の跳ね返りを防いだり、暗渠を設置して水はけを良くする工夫は必要かもしれません。

ピーマン栽培の失敗談3.葉に虫がつく

葉に虫がついているのは、生育不良のサインです。

苗が弱っていたり、栽培環境が適していないと虫がつきやすくなります。

たとえば、雑草を刈っていないと害虫が住みやすい環境を作ることになりかねません。

草取りが大変な場合は、虫が嫌うシルバーマルチシートを活用するのも効果的です。

マルチシートのシルバー色は、太陽に当たるとキラキラと反射するため、虫が寄り付きにくいと言われています。

シルバーマルチなら透明色ではなく色がついているため、雑草防止にも効果的です。

ピーマン栽培の失敗談4.花が咲かない

ピーマンの花が咲く前に、つぼみが黄色に変色して落ちるのが見られました。

花が咲かない原因は、

- 水はけが悪い

- 日当たりが悪い

- リン酸が不足している

これらの3つが考えられます。

実を作るにはたっぷりの水分を必要としますが、土に溜まってながれなければ根が窒息してしまいます。

また、花を咲かせるための栄養が不足していては元気に咲かせることはできません。

水分・日光・栄養の3つを見直して対処しました。

ピーマン栽培の失敗談5.花がおちる

ピーマンの花が落ちる瞬間を撮影できました。

花が咲いたあと一つにまとまり、するりと落ちていくようでした。

開花した花が落ちるときは、栄養不足による育成不良のサインです。

苗に栄養を行き渡らせるために、花を落として栄養を節約しているのです。

対策としては、株のまわりに追肥をしました。

ピーマンの追肥の量

ピーマンの追肥は、化成肥料と液体肥料で分量が異なるのがポイントです。

1a(100㎡)あたりの追肥の目安は、

- 化成肥料の場合:窒素成分0.3kg(2週間おき)

- 液肥の場合:窒素成分0.15kg(1週間おき)

上記はあくまでも窒素成分のみの分量なので、ご注意ください。

ピーマン栽培の失敗談6.実がつかない・実がついてもすぐ落ちる・実が大きくならない・膨らまない

ピーマンの実がつかない、実がついてもすぐに落ちる現象が続きました。

この原因は、肥料のバランスが崩れていることが挙げられます。

肥料を与えるときのポイントは、こちらです。

- 実がならない・花が落ちる⇒リン酸を与える

- 葉が黄色に変色⇒窒素を与える

肥料成分の特徴の違い

リン酸は、たんぱく質や糖質を合成する働きがあり果実をつくる役割があるので、実や花を元気にしてくれます。

窒素は、茎や葉を育てる成分です。

食べると苦いのはなぜ?ピーマンの苦味を減らす方法

ピーマンが苦いのは、苦み成分の「ピラジン」が含まれているからです。

この「ピラジン」は、水溶性成分のため水に溶ける性質があります。

そこでピーマンの苦味を抜きたいときは、水にさらすのが効果的です。

1.ピーマンを繊維に沿って切る

2.ピーマンを水にさらす

3.水が濁らなくなるまで繰り返す

ピーマンには水溶性のビタミンCも含まれているため、水に浸けるデメリットがあることも知っておきましょう。

まとめ

ピーマン栽培で失敗したことを写真付きでまとめました。

「ピーマンの栽培は土を選ばない」と言われますが、栽培環境が適切でないと元気に育たないことが分かりました。

今回の反省を活かして、来年は元気なピーマンを育てたいです。

この記事が同じ悩みを持つ方の参考になれば幸いです。

▽こちらもおすすめ

ナス科と相性の良いコンパニオンプランツ!相性の悪い野菜もご紹介

ナス科と相性の良いコンパニオンプランツ!相性の悪い野菜もご紹介  大きくならない・雌花が咲かない…トウモロコシ栽培の7つの失敗談をブログで紹介 ]]>

大きくならない・雌花が咲かない…トウモロコシ栽培の7つの失敗談をブログで紹介 ]]> 家庭菜園で人気のトウモロコシ。 トウモロコシを畑やプランターで育てる際に、混植する野菜が気になりますよね。 トウモロコシには相性の良い野菜・相性の悪い野菜があります。 組み合わせを知らずに育てると、元気のない病気にかかり ... ]]>

家庭菜園で人気のトウモロコシ。 トウモロコシを畑やプランターで育てる際に、混植する野菜が気になりますよね。 トウモロコシには相性の良い野菜・相性の悪い野菜があります。 組み合わせを知らずに育てると、元気のない病気にかかり ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

家庭菜園で人気のトウモロコシ。

トウモロコシを畑やプランターで育てる際に、混植する野菜が気になりますよね。

トウモロコシには相性の良い野菜・相性の悪い野菜があります。

組み合わせを知らずに育てると、元気のない病気にかかりやすい苗に育つことも。

そこで今回は、トウモロコシと混植したいコンパニオンプランツをご紹介します。

一緒に植えるべき野菜が分かりますので、ぜひ参考にしてください。

トウモロコシ(スイートコーン)と相性の良い野菜

トウモロコシ(品種はスイートコーン)には、混植に向いている野菜と、向いていない野菜があります。

| トウモロコシとの相性 | |

|---|---|

| 相性が良い | ウリ科(かぼちゃ・きゅうり・メロン・スイカ・ゴーヤ)、マメ科(枝豆・エンドウ豆・ささげ・落花生)、ジャガイモ、里芋 |

| 相性が悪い | ナス科(ナス・トマト・ピーマン) |

トウモロコシは肥料が大好きな野菜。

そのため、肥料を必要とする「ナス科」のナス・トマト・ピーマンと混植をすると、養分の取り合いになってしまいます。

しかし同じナス科でも、ジャガイモとの相性は良く、互いの成長を促し合い害虫を寄せ付けない効果を発揮します。

このほかにも様々あるので、トウモロコシと相性の良いコンパニオンプランツの代表を詳しく見ていきましょう。

トウモロコシと相性の良いコンパニオンプランツと植え方

ここからは実際に、トウモロコシと相性の良いコンパニオンプランツをご紹介します。

混植のメリットや、実際の植え方も解説しています。

それでは、見ていきましょう。

コンパニオンプランツ1.トウモロコシ×かぼちゃ

トウモロコシの混植におすすめの野菜は「かぼちゃ」です。

肥料食いのトウモロコシが養分を吸収するため、かぼちゃが蔓ボケを起こしにくい効果があります。

また、かぼちゃがトウモロコシのマルチ代わりになり、保湿や除草の効果も期待できます。

ほぼ同じ時期に収穫でき、片付けるタイミングも近いため、管理もしやすいです。

・トウモロコシが余分な養分を吸収するためかぼちゃの蔓ボケが起きない

・かぼちゃがマルチ代わりになり保湿・除草の効果がある

・同じ時期に収穫できるので片付け・管理が簡単

トウモロコシ×かぼちゃの植え方

トウモロコシは株間30㎝、条間50㎝で植えます。

かぼちゃはトウモロコシの条間に植え、株間100cmは空けるようにします。

太陽の光をまんべんなく当てるためにも、南北に長い畝をつくる「南北畝」がおすすめです。

コンパニオンプランツ2.トウモロコシ×蔓ありインゲン

蔓ありインゲンとトウモロコシの相性は良いです。

マメ科の根には「根粒菌」と呼ばれる栄養を蓄える菌が生息しており、

肥沃な土地でトウモロコシを栽培できるため、丈夫で元気な苗に育ちます。

また、支柱が必要な蔓ありインゲンにトウモロコシが天然の支柱の役割を果たします。

害虫予防の効果もあり、トウモロコシに付くアワノメイガ、インゲンに付くキノメイガが寄り付きにくいです。

・マメ科の根に生息する「根粒菌」がトウモロコシに栄養を与える

・トウモロコシが蔓アリインゲンの支柱の役割を果たす

・アワノメイガ、キノメイガを忌避する害虫予防効果も期待できる

トウモロコシ×蔓ありインゲンの植え方

トウモロコシと蔓ありインゲンの種を2~3粒、15㎝間隔で交互にまきます。

複数の種を一緒にまくことで、互いが競争をして強い苗に育つうえ、発芽率も高まります。

間隔が広すぎると蔓ありインゲンの蔓がトウモロコシに絡みません!

間隔を離しすぎないのがポイントです。

トウモロコシは葉が5枚に増えたら、ハサミを使って1本立ち(丈夫な苗を1本にし、他を根元で切る)にします。

蔓ありインゲンは間引かずに育てます。

コンパニオンプランツ3.トウモロコシ×里芋

トウモロコシと里芋の相性は良いです。

里芋には「共生菌」が共存しており、窒素が豊富な土をつくる効果があります。

トウモロコシを里芋の近くに植えると、生育が旺盛になり、追肥が不要なほど元気に育つケースも見られます。

また、里芋は日陰を好み、トウモロコシは日向を好むため、互いに奪い合うことなくバランス良く育ちます。

・里芋の「共生菌」がトウモロコシの生育を促進する

・トウモロコシが日陰をつくり、里芋が元気に育つ

トウモロコシ×里芋の植え方

トウモロコシは株間30㎝、条間50㎝に種をまきます。

里芋はトウモロコシの陰になるよう、北側に種イモを植えるのがポイントです。

トウモロコシと相性の良い野菜一覧表

トウモロコシと相性の良い野菜と、その効果を一覧にまとめました。

トウモロコシと混植した場合の効果は、以下の通りです。

| 相性 | トウモロコシと相性が良いもの | 効果 |

|---|---|---|

| ◎ | かぼちゃ | かぼちゃがマルチ代わりとなり除草・保湿の効果 |

| ◎ | 蔓アリインゲン | トウモロコシの成長が促進される |

| ◎ | 枝豆 | トウモロコシの成長が促進される |

| ◎ | 小豆 | トウモロコシの成長が促進される |

| ◎ | 里芋 | 空間を有効活用できる、トウモロコシの成長促進 |

| 〇 | じゃがいも | 成長促進 |

| 〇 | きゅうり | 成長促進 |

| 〇 | スイカ | 成長促進 |

| × | トマト | 養分を奪い合う |

| × | なす | 養分を奪い合う |

| × | ピーマン | 養分を奪い合う |

まとめ

トウモロコシと混植におすすめの野菜をご紹介しました。

コンパニオンプランツにおすすめの野菜を代表して、かぼちゃ・蔓アリインゲン・里芋の植え方や混植のメリットも解説しています。

トウモロコシには相性の悪い野菜もあり、栄養分を必要とするナス科のトマト・ナス・ピーマンです。

向き不向きがありますので、ぜひ参考にして野菜づくりの参考にしてみてくださいね。

▽こちらもおすすめ

大きくならない・雌花が咲かない…トウモロコシ栽培の7つの失敗談をブログで紹介

大きくならない・雌花が咲かない…トウモロコシ栽培の7つの失敗談をブログで紹介  マメ科と相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜もご紹介

マメ科と相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜もご紹介  ウリ科と相性の良いコンパニオンプランツ!植え方や相性の悪い野菜もご紹介 ]]>

ウリ科と相性の良いコンパニオンプランツ!植え方や相性の悪い野菜もご紹介 ]]> トウモロコシを育てると、「大きくならない」「葉が枯れる」「実が小さい」などの様々な症状が見られます。 そこで今回は、トウモロコシを栽培して見られる7つの失敗例と対処法をブログにまとめました。 実際に症状が見られた畑の写真 ... ]]>

トウモロコシを育てると、「大きくならない」「葉が枯れる」「実が小さい」などの様々な症状が見られます。 そこで今回は、トウモロコシを栽培して見られる7つの失敗例と対処法をブログにまとめました。 実際に症状が見られた畑の写真 ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

トウモロコシを育てると、「大きくならない」「葉が枯れる」「実が小さい」などの様々な症状が見られます。

そこで今回は、トウモロコシを栽培して見られる7つの失敗例と対処法をブログにまとめました。

実際に症状が見られた畑の写真と、失敗談もご紹介しています。

トウモロコシ栽培でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

トウモロコシ栽培でよくある7つの失敗と対策

トウモロコシ栽培は難しいですね…!

はじめてトウモロコシを栽培した年は失敗が多く、ほとんど収穫できませんでした。

ここでは、トウモロコシ栽培で大失敗した年の写真をもとに、失敗談と対処法を解説していきます。

ご紹介する失敗はこちらの7つです。

【トウモロコシ栽培の失敗7つ】

- 大きくならない・伸びない・背が低い

- 葉が枯れる・葉が病気になる

- 実がつかない・雌花が咲かない

- 何者かに食べられる

- 苗が倒れる

- 粒が小さい・実が小さいのにひげが茶色になる

- アワノメイガによる食害・害虫被害

それでは順に見ていきましょう。

失敗1.トウモロコシが大きくならない・伸びない・背が低い

トウモロコシ栽培でよく見られたのは「大きくならない」「高さが伸びない」「背が低い」などの生育にまつわることです。

苗がひょろひょろと弱く、小さいうちから葉の一部が枯れ始めていました。

結局、収穫時期を迎える頃になっても実は付かず、背も低いまま枯れてしまいました。

トウモロコシが大きくならない時の対処法

トウモロコシが大きくならない主な原因は、肥料切れと土壌の乾燥が挙げられます。

特にトウモロコシは、他の野菜と比べて肥料が必要な野菜なので、栄養豊富な土壌で育てる必要があります。

・元肥:10㎡あたり20㎏

・追肥は2回:①50㎝に伸びた頃、②雄花が見えた頃

元肥が不足している状態で、後から追肥だけを与えても大きくなりづらいです。

トウモロコシが大きくならない・背が伸びないときは、土づくりの段階から見直すことが大事です。

失敗2.トウモロコシの葉が枯れる・葉が病気になる

晴天が続いて土が乾燥している日、雨続きの梅雨の日、トウモロコシを見ると突然、葉が病気になっていました。

トウモロコシの葉が病気になる原因はさまざま考えられますが、カビが繁殖していることが挙げられます。

たとえば、

- 梅雨で雨の日が続いている

- 土壌の水はけが悪い

- 土壌の乾燥が続いている

- 連作をして土壌にカビが生息している

- 肥料が不足している

前年と同じ場所で同じ野菜を栽培する「連作」は、トウモロコシには不向きと言われています。

この理由は、土壌に同じカビが増えやすく病気になる確率が高まるためです。

トウモロコシの葉が病気のときの対処法

トウモロコシの葉が枯れたり病気になる場合には、栽培環境を見直しましょう。

・高温多湿、連作を避けてカビを繁殖させない

・マルチを使用して土からのカビの跳ね返りを防ぐ

・薬剤を活用する

・消毒された市販の種を使用する

カビや病気を広げない対策を講じることが重要になります。

失敗3.トウモロコシの実がつかない・雌花が咲かない

トウモロコシの先端に雄花は見られるものの、雌花が咲かない苗がありました。

雌花が咲かない原因は、

- 時期がまだ早い

- 肥料不足や土壌の乾燥により育成が悪い

などが挙げられます。

雄花が咲いた後に雌花が咲くため、タイミングがまだ早いことが考えられます。

しかし写真のように葉が黄色く弱々しい苗に育っている場合は、「肥料不足」や「土壌の乾燥」が原因です。

雌花がつかない時の対処法

苗が元気に育っているならタイミングの問題なので、経過観察が必要です。

一方で葉が黄色く茎が弱々しい場合は、肥料不足・乾燥が原因のため、追肥や水やりをしっかり行いましょう。

失敗4.トウモロコシを何者かに食べられる

そろそろ収穫時期が来ると待ちわびていた頃、トウモロコシが何者かに食い荒らされていました。

ひげが茶色になる収穫期を見極めて食べるのですから賢いですね。

足跡は見当たらなかったのですが、トウモロコシが好きな動物は

- タヌキ

- カラス

- クマ

- 鹿

などと言われています。

鳥獣害の対処法

鳥獣による被害は、相手によって対処を変えるのが効果的です。

・鳥の被害→防鳥ネットで囲む

・獣の被害→電気柵などを設置する

・匂いを識別する鳥獣→コショウをふる

以前読んだ畑にまつわる本には、

匂いでトウモロコシを識別する生き物に対して、収穫の3~4日前に香りの強いコショウをふったら食害を防げた

ということが書かれていました。

コショウは雨などで効果が薄れやすく価格も安くはないため、大規模栽培には不向きですが、家庭菜園には取り入れやすい対策です。

ちなみに私はこの方法をまだ実践できていないので、いつか試した時にはブログに書きたいと思います。

失敗5.トウモロコシの苗が倒れる

トウモロコシの苗が倒れているのを発見しました。

当初は動物の被害かと思っていました。

しかし、実が食べられておらず、前日に強い雨風が吹いていたことから、原因は悪天候のようです。

トウモロコシの苗が倒れた時の対処法

倒れたトウモロコシは、無理に起こそうとしなくても自力で起き上がることがあります。

さきほどの写真のトウモロコシも、倒れた状態で収穫まで枯れずに生きていました。

ただし、倒れた苗の根本から根が浮き出ている場合は、スコップで優しく土をかぶせましょう。

根が露出していると、外気の気候に野ざらしにされるため、苗が枯れる原因にもなります。

失敗6.トウモロコシの粒が小さい・実が小さいのにひげが茶色になる

トウモロコシが大きくなる前にひげが茶色に枯れました。

収穫をして中を見ると、粒はとても小さく実がスカスカで、サイズも小さいです。

原因をまとめると、以下の通りです。

- 実が小さいうちにひげが茶色に変わる⇒肥料不足

- トウモロコシの実がスカスカ⇒受粉不良

- トウモロコシの実が小さい⇒肥料不足・乾燥

実が小さいのは肥料が不足しているから、実がスカスカなのは受粉が成功していないのが原因です。

実が小さいのにひげが茶色になる時の対処法

実を大きくする前に肥料切れになり、ひげが茶色に枯れてしまった実は、その後に大きくなることはないので早めに収穫をします。

また、トウモロコシの粒が小さくなるのは同じく「肥料不足」が原因です。

追肥のタイミングは、以下の通り行います。

- 1回目の追肥:背丈が50㎝に伸びた頃

- 2回目の追肥:苗の先端に雄穂が現れた頃

追肥を定期的に行い、肥料切れを起こさないことが重要です。

失敗7.アワノメイガによる食害・害虫被害

トウモロコシの茎にぶつぶつとした黄色いものが付いていました。

こちらは、トウモロコシの害虫「アワノメイガ」と呼ばれる数ミリ~数センチの幼虫による被害です。

実や茎の中に入り込んでは食害し、ひどい時にはトウモロコシの先端に付く「雄穂」を食べつくします。

また、実をボロボロになるまで食べつくすこともあるので、早めの対策が必要です。

アワノメイガによる害虫被害の対処法

アワノメイガの発生を対処するには、

・薬剤を散布する

・見つけ次第捕殺する

・雑草を除草して害虫のすみかを作らない

・アワノメイガが好む雄穂を切り取り、1つ残した雄穂で人工受粉する

・種まきの時期をずらして食害のリスクを減らす

・ネットを被せて害虫の侵入を防ぐ

・コンパニオンプランツを混植して強い苗に育てる

アワノメイガには、専用の薬剤「デナポン」が販売されています。

「デナポン」を使えば、的確にアワノメイガ対策ができるのが魅力です。

薬剤の使用に抵抗がある方は、種まき時から防虫ネットを使用するのもおすすめです。

ただし、悪天候が続くとネット内で植物が蒸れたり、目の粗い場合は害虫が侵入しやすいなどのデメリットもあるので、ご注意ください。

トウモロコシ栽培の注意点・ポイント

トウモロコシの栽培は難易度が高いです。

この理由は、トウモロコシは「肥料不足」と「乾燥」に弱く、鳥獣害も多いためです。

しかし事前に対策を講じることで、少しでもリスクを減らすことができます。

そこでここでは、トウモロコシ栽培の注意点をまとめましたので、ぜひ活用してください。

・肥料切れ、水切れを起こさない

・追肥は2回行う:①50㎝に伸びた頃 ②雄穂が現れた頃

・日陰での栽培はNG。日当たりの良い場所で育てる

・交雑すると良い実ができないため、1つの畑で1品種のみ実栽培する

・わき芽は栄養を補ってくれるため刈り取らない

・収穫期前に電気線や防鳥ネットで鳥獣害の対策を行う

まとめ

トウモロコシ栽培1年目では、さまざまな失敗を経験しました。

栄養が足りない土壌で栽培をしたため、大きくならず実のつきが悪いトウモロコシになりました。

後から追肥を多めに足しても、ひょろひょろとした弱々しい苗にしかなりませんでした。

この記事では、恥ずかしながら実際に体験した失敗談をご紹介しました。

この失敗が同じような悩みを抱えている方の参考に少しでもなれば嬉しいです。

▽こちらもおすすめ

トウモロコシと相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜も

トウモロコシと相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜も  マメ科と相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜もご紹介 ]]>

マメ科と相性の良いコンパニオンプランツ一覧!相性の悪い野菜もご紹介 ]]> 家庭菜園で育てたきゅうりから種を取れたら、効率が良いですよね。 種を買う必要がなくなるのでコスパが良く、一から育てた野菜はより一層愛情が深まります。 ただ、きゅうりの種の取り方はポイントを知らないと難しいので注意が必要で ... ]]>

家庭菜園で育てたきゅうりから種を取れたら、効率が良いですよね。 種を買う必要がなくなるのでコスパが良く、一から育てた野菜はより一層愛情が深まります。 ただ、きゅうりの種の取り方はポイントを知らないと難しいので注意が必要で ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

家庭菜園で育てたきゅうりから種を取れたら、効率が良いですよね。

種を買う必要がなくなるのでコスパが良く、一から育てた野菜はより一層愛情が深まります。

ただ、きゅうりの種の取り方はポイントを知らないと難しいので注意が必要です。

そこで今回は、きゅうりの種を取るやり方とコツをご紹介します。

初めての方でも分かりやすいように写真を載せました。ぜひ参考にしてください。

タネ取りに向いているきゅうりの特徴3つ

種を取るきゅうりは何でも良いわけではなく、適した実を選ぶ必要があります。

タネを取るきゅうりは、以下の条件で決めます。

・熟れた実を選ぶこと

・形の良い実を選ぶこと

・腐ったり病気になっていない丈夫な実を選ぶこと

形の良い元気な実を選ぶことは、次世代の実の付きの良さにも関わります。

また、十分に熟れた実は、未熟な実よりも発芽率が高まります。

熟した実を作るには、食べ頃の時期に収穫をせずに放置をすることで仕上がります。

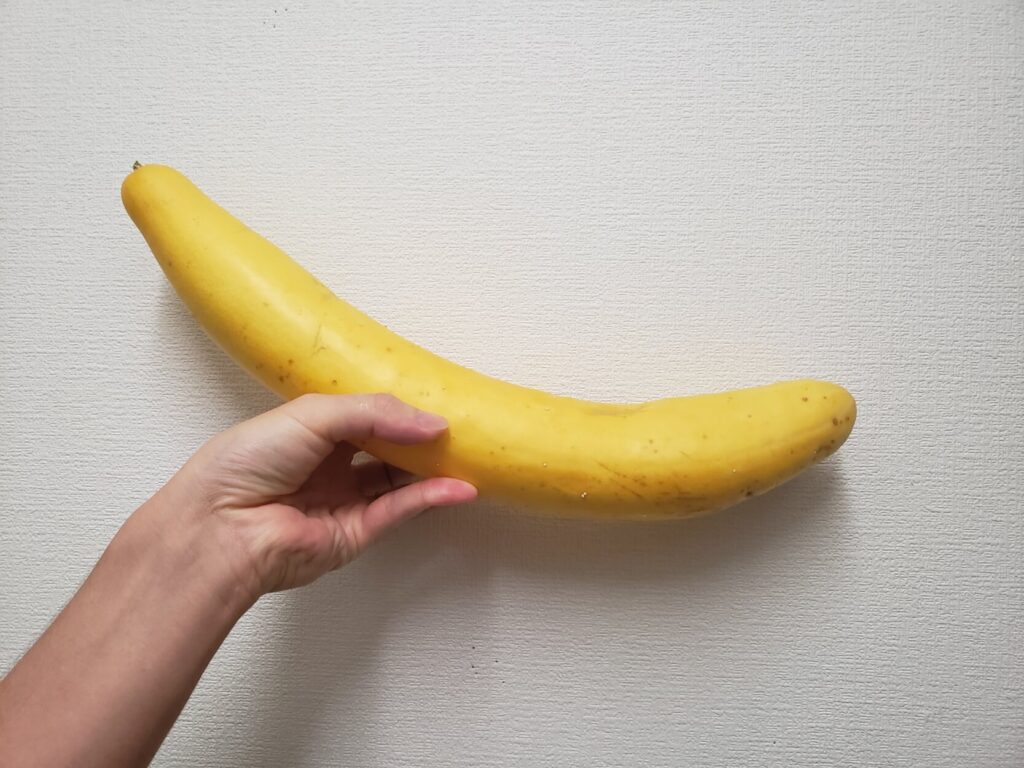

タネ取りに適したきゅうりの写真

こちらの写真は、もともと緑色のきゅうりが熟れて黄色に変色し、肥大化したものです。

【タネ取りに適したきゅうり】

十分に熟された実はとても固く、タネ取りには向いていますが食用には向いていません。

熟成させるにと苗に負担がかかるので注意

実を熟して肥大化させると、それだけ苗に負担がかかるので、注意が必要です。

他のきゅうりに栄養がまわるよう、収穫期を避けることも大事です。

また、タネ取り用の苗を決めて、タネを取る実だけを集中して育てる方法もおすすめです。

ちなみに私は、収穫期の終わり頃に元気の良い実を1つ選び、他の実は小さいうちに収穫をしてなるべく肥大化させないことを意識して育てていました。

タネ取りに適したきゅうりのサイズ・大きさ

タネ取りに適したきゅうりの大きさは、品種によって異なります。

こちらは、皮が緑色でいぼの先が白い「白いぼきゅうり」の品種を熟成させたものです。

実際に手に持ってみるとかなり大きく、ずっしりとした重さも感じられました!

長さを測ると・・・

長さは約40cmまでに及ぶことがわかります。

かなり長いね~!きゅうりというよりズッキーニみたいです!

食用で収穫する長さは約20㎝ほどなので、熟す過程で2倍のサイズに成長したようです。

きゅうりの種の取り方!ステップ3つ

タネ取りに向いているきゅうりが分かったところで、種の取り方も見ていきます。

きゅうりの種の取り方は、こちらの3ステップで行います。

1.きゅうりの種を実から取り出す

2.袋に入れて2~3日発行させる

3.水洗いをして、底に沈んだ種を10日干す

それでは、知っておきたいポイントも交えて詳しく見ていきます。

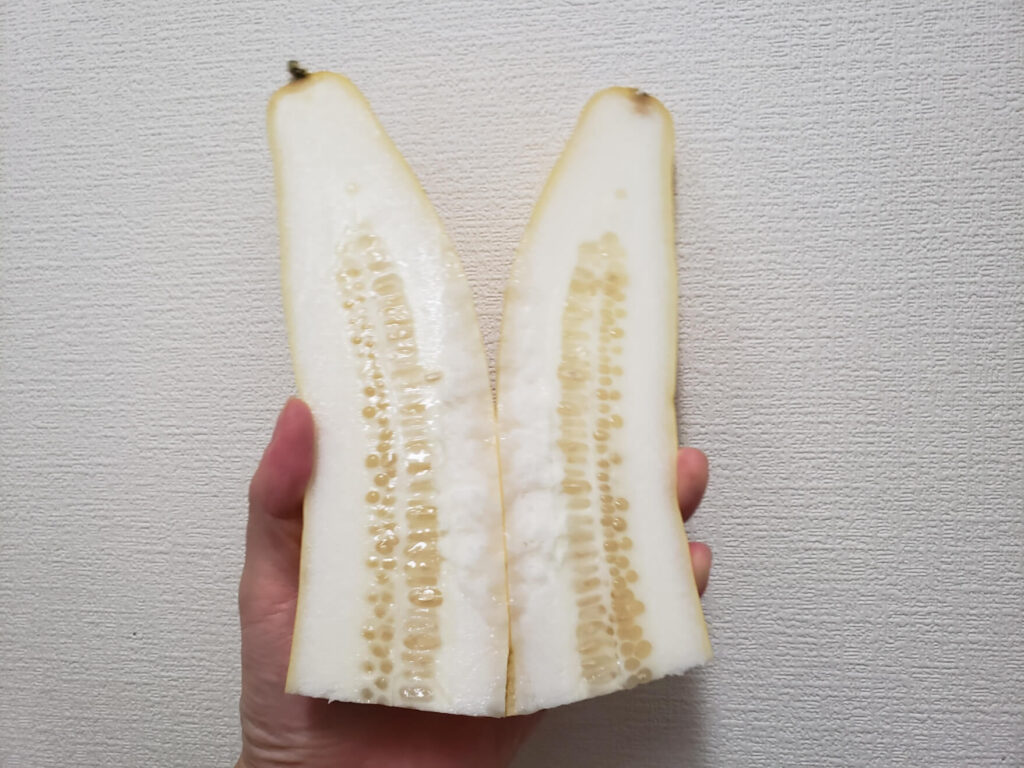

ステップ1.きゅうりの種を実から採り出す

まずは、きゅうりの種を取り出します。

こちらは撮影用に包丁でスパンと切りましたが、種も切れてしまうのでおすすめしない切り方です!

種を切らないように皮に切り込みを入れ、手で割るのがポイントです。

包丁を使うと種まで切れてしまいますが、手で割ると種のまわりのワタが切れるので種が残ります。

固くて割りづらいケースもありますが、なるべく手を使うようにしてみてください。

ステップ2.袋に種を入れて2~3日発酵させる

清潔な袋に、ステップ1で集めた種を入れます。

袋に種を入れて2~3日発酵させると、種のまわりに付いているゼリー状のものが取れやすくなります。

また、発酵させることで病気などの雑菌も取り除いてくれる効果が期待できます。

袋のなかに水が入ると種が発芽するため、水は入れないように注意してください。

ステップ3.水洗いをして、底に沈んだ種を10日干す

袋で発酵させたタネを取り出して、水洗いをします。

この時、水に入れて底に沈んだ種を次の種まき用にします。

採種したタネを約10日ほど乾燥させれば、完成です。

自家採種に役立つおすすめ本

最後に、私が自家採種で実際に参考にしている本を2冊ご紹介します。

どちらもカラーの写真付きで野菜の種の取り方が分かりやすく解説されています。

また、農家さんの種の取り方も紹介されているので、とても参考になりました!

これから自家採種を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

まとめ

今回は、きゅうりの種の取り方を写真付きでご紹介しました。

タネ取りに適したきゅうりの実は、人が食べる収穫期のものではなく、熟成されて固くなったものを選びます。

若い実は発芽率が落ちるため、しっかり熟成させるのがポイントです。

また、種を取るときは注意点を知っておくことで、成功率がぐんと高まります。

詳しいポイントもご紹介しましたので、ぜひ自家採種にチャレンジしてみてくださいね。

▽あわせて読みたい!ウリ科の関連記事

ウリ科と相性の良いコンパニオンプランツ!植え方や相性の悪い野菜もご紹介

ウリ科と相性の良いコンパニオンプランツ!植え方や相性の悪い野菜もご紹介  ベランダ菜園向け!おしゃれなプランターとおすすめしない鉢の種類

ベランダ菜園向け!おしゃれなプランターとおすすめしない鉢の種類  実が腐る・雌花が咲かない…!ズッキーニのよくある5つの問題と対処法 ]]>

実が腐る・雌花が咲かない…!ズッキーニのよくある5つの問題と対処法 ]]> かぼちゃは年間を通して種まきができる野菜です。 しかし品種によっては種まきの時期が異なるため、タイミングを確認することが重要です。 そこで今回は、1月~12月までの各月ごとに種まきができる品種をまとめました。 冷涼地・中 ... ]]>

かぼちゃは年間を通して種まきができる野菜です。 しかし品種によっては種まきの時期が異なるため、タイミングを確認することが重要です。 そこで今回は、1月~12月までの各月ごとに種まきができる品種をまとめました。 冷涼地・中 ... ]]>

こんにちは!家庭菜園で暮らす、くまめです。

かぼちゃは年間を通して種まきができる野菜です。

しかし品種によっては種まきの時期が異なるため、タイミングを確認することが重要です。

そこで今回は、1月~12月までの各月ごとに種まきができる品種をまとめました。

冷涼地・中間地・暖地のエリア別に解説していますので、お住まいの地域に合わせて確認しやすいです。

種まきに適したかぼちゃの品種がわかりますので、ぜひ参考にしてください。

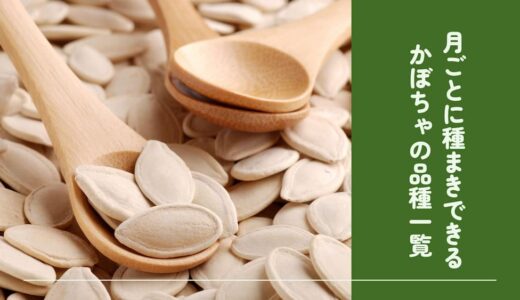

【まず確認!】種まきのエリアは3つの気候に分けられる

同じ品種でも、気候によって種まきのタイミングが異なります。

一般的に気候区分は、以下の3つのエリアに分けられます。

・冷涼地(寒冷地):年間平均気温9~12℃

・中間地(温暖地):年間平均気温12~15℃

・暖地:年間平均気温15~18℃

日本列島でエリアごとに色分けしたのがこちらです。

この記事では、上記の3つのエリアに分けて種まきのタイミングをご紹介していきます。

お住まいの地域がどのエリアに当てはまるのかを確認されてから、読み進めてください。

【エリア別】1月~12月に種まきできるかぼちゃの品種まとめ

かぼちゃは年間を通して種まきできるため、

「今月種まきができるかぼちゃの品種は?」

「種まきの時期が気になる」

こんなお悩みを持つかと思います。

そこで1月~12月の各月ごとに、栽培できるかぼちゃの品種をまとめました。

以下の補足事項もご確認いただいたうえで、ぜひ参考にしてください。

1.基本的に種まきの方法は「ポットまき」を想定しています。

2.畑に直接種をまく「直まき」、畝をビニールなどで覆い育てる「トンネル栽培」は、品種の横にカッコ書きにて記載しました。

3.種まきできる品種が「なし」との記載があるエリアは、筆者が調べた限りの情報に過ぎないため、例外もあることを前提にご参考にしてください。

1月に種まきができるかぼちゃの品種

1月に種まきができるかぼちゃの品種は、こちらです。

冷涼地(寒冷地):なし

中間地(温暖地):えびすかぼちゃ、こふき5.6、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)

暖地:坊ちゃんかぼちゃ、栗かぼちゃ、えびすかぼちゃ、ロロンかぼちゃ、九重栗(トンネル栽培)、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)

冷涼地では気温が低く栽培適温に満たないため、種まきできるかぼちゃの品種は少ないです。

一方で中間地や暖地では、1月でも多くの品種を栽培できます。

1月に種まきできるおすすめ品種

2月に種まきができるかぼちゃの品種

2月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地):なし

中間地(温暖地):坊ちゃんかぼちゃ、栗かぼちゃ、えびすかぼちゃ、ロロンかぼちゃ、九重栗(トンネル栽培)、おふく南瓜、こふき5.6、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)、ゆきふく南瓜

暖地:そうめんかぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、サラダかぼちゃ・コリンキー、栗かぼちゃ、えびすかぼちゃ、ミニカボチャ、ロロンかぼちゃ、恋するマロン、九重栗(トンネル栽培)、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)、プッチーニ

2月に入ると、暖地では種まきできるかぼちゃの品種がぐんと増えます。

2月に種まきできるおすすめ品種

3月に種まきができるかぼちゃの品種

3月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地):坊ちゃんかぼちゃ、えびすかぼちゃ、ロロンかぼちゃ、九重栗(トンネル栽培)、こふき5.6、ゆきふく南瓜

中間地(温暖地):そうめんかぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、サラダかぼちゃ・コリンキー、栗かぼちゃ、えびすかぼちゃ、ミニカボチャ、ロロンかぼちゃ、恋するマロン、九重栗(トンネル栽培)、こふき5.6、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)、ゆきふく南瓜、プッチーニ

暖地:そうめんかぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、サラダかぼちゃ・コリンキー、栗かぼちゃ、えびすかぼちゃ、ミニカボチャ、バターナッツかぼちゃ、ロロンかぼちゃ、恋するマロン、アトランチック・ジャイアント、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)、プッチーニ

3月になると寒冷地で栽培できるかぼちゃの品種が出てきます。温暖地で種まきできる品種の数も多いです。

3月に種まきできるおすすめ品種

4月に種まきができるかぼちゃの品種

4月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地):そうめんかぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、サラダかぼちゃ・コリンキー、、えびすかぼちゃ、ミニカボチャ、ロロンかぼちゃ、恋するマロン、九重栗(トンネル栽培)、こふき5.6、ゆきふく南瓜、伯爵、プッチーニ

中間地(温暖地):そうめんかぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、サラダかぼちゃ・コリンキー、えびすかぼちゃ、ミニカボチャ、バターナッツかぼちゃ、ロロンかぼちゃ、恋するマロン、こふき5.6、ゆきふく南瓜、伯爵、プッチーニ

暖地:そうめんかぼちゃ(直まき)、坊ちゃんかぼちゃ、サラダかぼちゃ・コリンキー(直まき)、栗かぼちゃ(直まき)、えびすかぼちゃ、ミニカボチャ(直まき)、バターナッツかぼちゃ、ロロンかぼちゃ、アトランチック・ジャイアント

4月に入ると気温が上昇し、多くの品種がかぼちゃの発芽適温に近づきます。

暖地では地温が上がるため、直まき(畑に直接種をまく方法)ができる品種も現れます。

4月に種まきできるおすすめ品種

5月に種まきができるかぼちゃの品種

5月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地):バターナッツかぼちゃ、栗かぼちゃ、えびすかぼちゃ、そうめんかぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、サラダかぼちゃ、ミニカボチャ、ロロンかぼちゃ、恋するマロン、こふき5.6、アトランチック・ジャイアント、ハロウィンかぼちゃ、プッチーニ

中間地(温暖地):バターナッツかぼちゃ、そうめんかぼちゃ(直まき)、サラダかぼちゃ・コリンキー(直まき)、栗かぼちゃ(直まき)、ミニカボチャ(直まき)、ハロウィンかぼちゃ

暖地:バターナッツかぼちゃ、そうめんかぼちゃ(直まき)、栗かぼちゃ(直まき)、ミニカボチャ(直まき)、バターナッツかぼちゃ、ハロウィンかぼちゃ

5月には、中間地でも直まきができるかぼちゃの品種が現れます。そして多くの品種が種まきシーズンの最終時期を迎えます。

5月に種まきできるおすすめ品種

6月に種まきができるかぼちゃの品種

6月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地)::バターナッツかぼちゃ

中間地(温暖地):栗かぼちゃ(直まき)、バターナッツかぼちゃ

暖地:なし

6月は苗を育てる時期に入るため、種まきできる品種が減ります。暖地では収穫期を迎える品種もある一方で、この時期に種をまけるかぼちゃは少ないです。

6月に種まきできるおすすめ品種

7月に種まきができるかぼちゃの品種

7月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地):なし

中間地(温暖地):バターナッツかぼちゃ、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)

暖地:バターナッツかぼちゃ、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)

7月は、寒冷地・温暖地・暖地ともに、多くの品種の育苗期・収穫期のピークを迎えます。

7月に種まきできるおすすめ品種

8月に種まきができるかぼちゃの品種

8月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地):なし

中間地(温暖地):冬至かぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、白いぼっちゃん

暖地:冬至かぼちゃ、大玉かぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、白いぼっちゃん

中間地・暖地では、11月~12月に収穫できる「坊ちゃんかぼちゃ」の秋まきが可能です。

8月に種まきできるおすすめ品種

9月に種まきができるかぼちゃの品種

9月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地):なし

中間地(温暖地):なし

暖地:冬至かぼちゃ、大玉かぼちゃ・ほっこり133、えびすかぼちゃ

寒冷地・温暖地で種まきができる品種は、調べたところ見つかりませんでした。暖地で栽培できる「冬至かぼちゃ」の種まきシーズンは9月中旬頃までになります。

9月に種まきできるおすすめ品種

10月に種まきができるかぼちゃの品種

10月に種まきができる品種は、残念ながら少ないです。

冷涼地(寒冷地):なし

中間地(温暖地):なし

暖地:大玉かぼちゃ・ほっこり133、えびすかぼちゃ

暖地では「大玉かぼちゃ」の種まきの最終時期を迎えます。

10月に種まきできるおすすめ品種

11月に種まきができるかぼちゃの品種

11月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地):なし

中間地(温暖地):なし

暖地:えびすかぼちゃ、大玉かぼちゃ・ほっこり133

暖地では、育成適温が17~20度と比較的低い「えびすかぼちゃ」の種まきができます。

寒冷地・温暖地で種まきできる品種は、調べたところありませんでした。

11月に種まきできるおすすめ品種

12月に種まきができるかぼちゃの品種

12月に種まきができるかぼちゃの品種はこちらです。

冷涼地(寒冷地):なし

中間地(温暖地):えびすかぼちゃ、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)、大玉かぼちゃ

暖地:えびすかぼちゃ、坊ちゃんかぼちゃ、ゆきふく南瓜、朱姫・あけひめ(トンネル栽培)、大玉かぼちゃ、伯爵かぼちゃ

中間地では、12月から種まきできる品種が見られます。

暖地では、白い皮をもつ「ゆきふく南瓜」や「伯爵」の種まきがはじまります。これらの白い品種は、冷涼地・中間地では、3~4月頃に種をまきが可能です。

12月に種まきできるおすすめ品種

まとめと補足

この記事では、1月から12月にかけて種まきができるかぼちゃの品種を一覧でまとめました。

種袋の記載表記をもとに時期をまとめましたが、なかには時期が異なるケースもあるかもしれません。

そのため、記事の情報だけを参考にすることなく、必ず種袋の表記も確認することをおすすめします。

また、種まきの方法もさまざまあり、ポットまき・トンネル栽培・直まきなどのやり方によって、種まき時期が異なります。

ぜひ種袋を確認したうえで、推奨された種まき方法を実践してみてくださいね。

育てるかぼちゃの種が元気に成長することを心から願っています!

▽かぼちゃのおすすめ記事

かぼちゃを種から育てる2つの方法!イラスト付きで分かりやすく解説

かぼちゃを種から育てる2つの方法!イラスト付きで分かりやすく解説  【写真あり】かぼちゃの人工受粉のやり方をわかりやすく解説!受粉の注意点も

【写真あり】かぼちゃの人工受粉のやり方をわかりやすく解説!受粉の注意点も  【写真あり】かぼちゃの収穫時期の見極め方!追熟して甘くする方法もご紹介

【写真あり】かぼちゃの収穫時期の見極め方!追熟して甘くする方法もご紹介  葉が枯れる!雌花が咲かない!かぼちゃ栽培のよくある疑問5つと対処法 ]]>

葉が枯れる!雌花が咲かない!かぼちゃ栽培のよくある疑問5つと対処法 ]]>